Il y a des nouvelles qui changent la façon de voir la route. La nouvelle marge d’erreur des radars fait partie de celles qui interpellent, parce qu’elle touche directement nos habitudes de conducteurs. Derrière l’aspect technique, c’est toute une philosophie de contrôle qui se transforme. Entre justice, sécurité et tolérance, la route s’écrit désormais avec de nouveaux chiffres.

Nouvelle marge d’erreur des radars : précision recalibrée pour les fixes

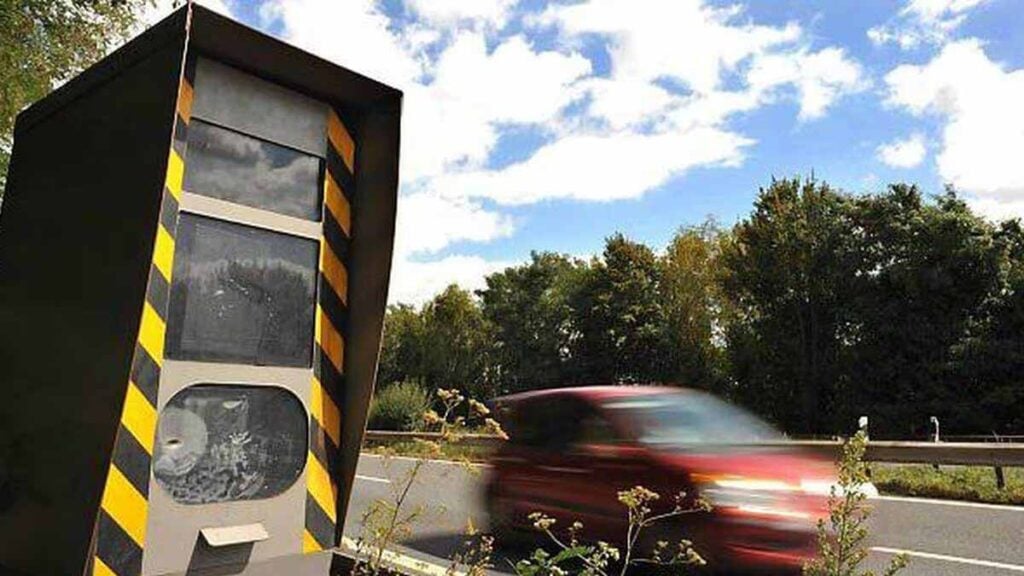

Les radars fixes ont toujours eu cette réputation de machines implacables. Installés pour durer, ils flashent sans trembler et font rarement de cadeau. Avec la nouvelle marge d’erreur des radars, les règles changent un peu, mais l’esprit reste le même : dissuader sans sanctionner pour un rien. Pour des vitesses en dessous de 100 km/h, on parle désormais d’une tolérance de 7 km/h. Et au-dessus, ce sera 7 % du total.

Un conducteur contrôlé à 98 km/h n’aura pas une sanction immédiate. Sa vitesse retenue sera recalculée à 91 km/h. Même logique sur autoroute : un flash à 118 km/h comptera comme 110,7 km/h. Ce n’est pas un blanc-seing pour rouler plus vite, c’est une façon d’intégrer les réalités techniques. Car mesurer une vitesse reste une opération délicate, même avec les radars modernes.

Ces marges serrées reflètent la fiabilité de ces équipements. Ils sont stables, précis, installés dans des conditions fixes. Le message est clair : la tolérance existe, mais elle reste limitée. L’État veut éviter les sanctions absurdes pour de petits écarts, tout en maintenant la peur du flash. Une frontière subtile entre rigueur et équité.

Des marges plus larges pour les radars mobiles

Là où la nouvelle marge d’erreur des radars surprend, c’est du côté des mobiles. Ces appareils, qu’ils soient embarqués dans une voiture banalisée ou posés au bord d’une route, n’offrent pas la même stabilité. Les angles changent, les conditions varient, les mesures peuvent fluctuer. Pour compenser, la tolérance devient plus généreuse : 12 km/h en dessous de 100 km/h, et 12 % au-delà.

Une voiture flashée à 93 km/h sera recalculée à 81 km/h. Et à 125 km/h, la vitesse retenue tombe à 110 km/h. L’écart est conséquent, mais il reflète la volonté de ne pas punir injustement à cause de l’imperfection de la machine. Ces chiffres font grincer des dents certains, qui y voient une porte ouverte aux excès. D’autres saluent une approche réaliste, mieux adaptée à la nature fluctuante de la mesure.

Au fond, cette nouvelle marge d’erreur des radars illustre un principe simple : on ne peut pas exiger la perfection quand les outils eux-mêmes ne l’assurent pas. Les radars mobiles restent utiles, mais ils admettent leurs limites. La loi s’adapte, et ça change la perception qu’on a du contrôle routier. On passe d’une logique punitive pure à une logique plus nuancée, sans jamais relâcher le rappel constant à la prudence.

Sécurité avant tout : ce que ça change pour nous

Le chiffre de 3 398 morts sur les routes françaises en 2023 reste gravé dans les mémoires. Derrière chaque statistique, il y a des familles brisées. La nouvelle marge d’erreur des radars ne doit pas faire oublier l’essentiel : respecter les limites de vitesse sauve des vies. Les tolérances introduites ne sont pas des bonus pour rouler plus vite. Elles corrigent surtout les imperfections techniques pour rendre le système plus juste.

Un conducteur averti sait déjà que la meilleure façon d’éviter une contravention reste de respecter les panneaux. Mais dans la pratique, il y a ces petits écarts, ces moments où le compteur n’est pas parfaitement stable, où un GPS et une borne n’affichent pas la même chose. C’est là que la nouvelle règle joue son rôle. Elle protège de la sanction injuste, mais elle ne couvre jamais la conduite dangereuse.

Pour s’adapter, rien de sorcier : garder un œil attentif aux panneaux, utiliser des applications fiables, lever le pied dans les zones sensibles. Ces marges ne remplaceront jamais le bon sens au volant. Mais elles ajoutent une dose de cohérence à un système qui, parfois, paraissait trop rigide.

En réalité, cette nouvelle marge d’erreur des radars raconte une histoire plus large : celle d’un équilibre entre technologie, législation et comportements humains. Trop de sévérité crée de la défiance, trop de laxisme met des vies en danger. La réforme cherche ce juste milieu, pas parfait, mais plus humain. Et si elle est bien comprise, elle pourrait améliorer non seulement la justice des contrôles, mais aussi l’acceptation par les conducteurs.