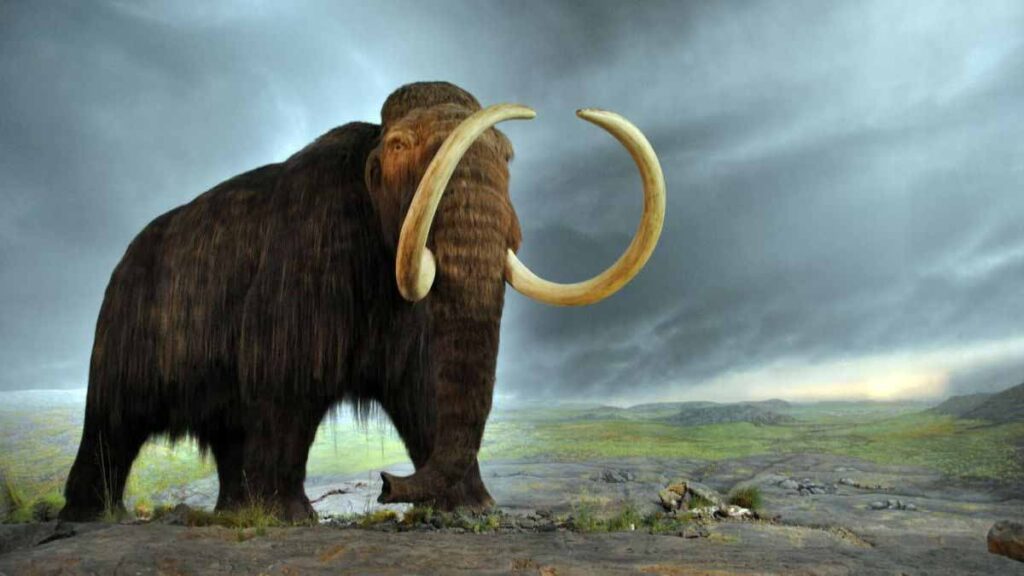

Un rêve ancien reprend vie. Ce qui semblait irréalisable devient tangible : la résurrection des mammouths n’est plus un simple fantasme de science-fiction.

Résurrection des mammouths : un projet qui sort de l’ombre

L’idée fascine depuis des décennies. Voir de nouveau ces géants laineux arpenter les terres du Nord n’est plus un scénario réservé aux films. Des chercheurs ont franchi un cap inattendu avec une approche audacieuse : modifier l’ADN d’espèces actuelles pour réveiller des traits disparus. Les éléphants d’Asie, cousins proches des mammouths, partagent plus de 99 % de leur code génétique. Cette proximité ouvre une brèche : recréer un animal capable de survivre au froid extrême et de remodeler certains paysages gelés.

Le projet ne vise pas seulement à satisfaire une curiosité scientifique. Restaurer des écosystèmes abîmés, ralentir la fonte du pergélisol, renforcer la biodiversité : les promesses sont immenses. Les chercheurs imaginent déjà des troupeaux hybrides capables de fouler la toundra et de compacter la neige, préservant la glace souterraine. La résurrection des mammouths s’inscrit dans une démarche écologique ambitieuse, mais non dénuée de défis. Créer un équivalent moderne du mammouth nécessite d’altérer de multiples gènes liés au pelage, à la masse corporelle et à l’adaptation au froid. Chaque manipulation soulève un flot d’interrogations : jusqu’où peut-on aller pour corriger les erreurs du passé ?

Une souris laineuse qui change la donne

Avant de travailler directement sur des éléphants, les scientifiques ont préféré expérimenter sur de petits rongeurs. Rapides à reproduire, faciles à observer, ils offrent un terrain d’essai idéal pour valider des modifications génétiques complexes. Résultat : la naissance d’une créature minuscule, mais spectaculaire, surnommée « souris laineuse Colossal ». Sa fourrure, brun doré et d’une densité inédite, illustre parfaitement l’effet des gènes introduits. Cette avancée concrète crédibilise les ambitions portées par la résurrection des mammouths.

Derrière l’émerveillement, les débats s’enflamment. Ce succès prouve qu’il est possible de transférer à un animal vivant des caractéristiques d’une espèce disparue. Mais reproduire l’apparence d’un mammouth n’équivaut pas à recréer toute son essence : comportement, immunité, instincts. Certains chercheurs redoutent l’imprévisible. Modifier simultanément plusieurs gènes peut engendrer des réactions inattendues sur le long terme. La résurrection des mammouths ne se résume pas à un simple exploit technique ; elle soulève des questions éthiques : qui décide quelles espèces méritent une seconde chance ? Que faire si la créature ne s’adapte pas à son nouvel environnement ?

Malgré ces incertitudes, l’enthousiasme grandit. Ce rongeur hybride devient un symbole : la preuve tangible que le rêve avance. Des laboratoires observent avec attention la résistance au froid, la qualité du pelage, la stabilité génétique. Chaque résultat affine la méthode, rapproche un peu plus les équipes de leur objectif. Le PDG de Colossal Biosciences voit dans cette étape la validation d’années d’efforts acharnés. Pour lui, la résurrection des mammouths pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère de conservation, où la biologie de synthèse réparerait les pertes infligées par l’homme.

Entre fascination et prudence

La perspective émerveille autant qu’elle inquiète. Imaginer des mammouths parcourir la toundra déclenche un élan de curiosité planétaire. Certains scientifiques applaudissent l’audace, d’autres s’inquiètent de la vitesse à laquelle ces technologies progressent. Restaurer une espèce ne garantit pas la restauration d’un équilibre naturel. Un animal à l’apparence d’antan peut manquer des réflexes nécessaires à sa survie. Introduire une créature partiellement recréée dans un habitat ancien comporte des risques : réactions imprévues avec la faune actuelle, propagation de maladies inconnues, impact sur les sols.

L’opinion publique oscille entre émerveillement et scepticisme. Des voix mettent en garde contre une dérive technologique : ne pas oublier de protéger les espèces encore présentes plutôt que de ressusciter celles déjà disparues. La résurrection des mammouths devient alors un miroir tendu à l’humanité : jusqu’où sommes-nous prêts à aller pour réparer ou transformer la nature ? Derrière les laboratoires high-tech, des questions profondes émergent sur la responsabilité morale et le rôle des scientifiques dans l’avenir des écosystèmes.

Cette avancée n’en demeure pas moins historique. Elle annonce une révolution possible dans la biologie, mais aussi un changement dans notre rapport au vivant. Si le projet aboutit, il ne s’agira pas seulement d’un exploit spectaculaire. Il pourrait inaugurer une ère où les frontières entre extinction et survie s’effacent, où l’homme devient capable de ramener la vie là où elle s’était éteinte. Reste à savoir si la planète est prête à accueillir ces créatures ressuscitées et si nous saurons mesurer les conséquences d’un tel pouvoir. La résurrection des mammouths n’est plus une idée lointaine : c’est une promesse en marche, fascinante et déroutante à la fois.